不被了解的腰痛:椎体终板炎

作者:杨明坤 来源:脊柱外科 人气指数: 次 时间:2024年08月14日 11:06:03

腰痛是生活中常见的症状,多由于肌肉劳损、椎间盘病变等疾病引起。但是有一种不被大家所了解,而常见的疾病导致腰痛,那就是“终板炎”。它是一种相对不太为大家所熟知,但却会给患者带来一定困扰的疾病。

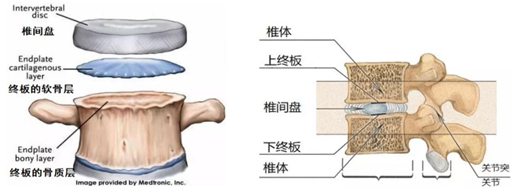

一、终板的前世(解剖)

脊柱的生长发育也是椎体的生长发育过程,在椎体生长发育过程中,椎体上下两端存在骨化中心,随着年龄的增长,骨化中心逐渐与椎体融合,从而在椎体的两端形成骨性组织,即为终板,被称为骨性终板;在骨性终板中心区域,存在一些软骨组织,这些软骨组织称为软骨终板;一个椎体有两个终板,分为上、下终板。如下图所示。

(图片来自网络)

二、终板的今生(功能)

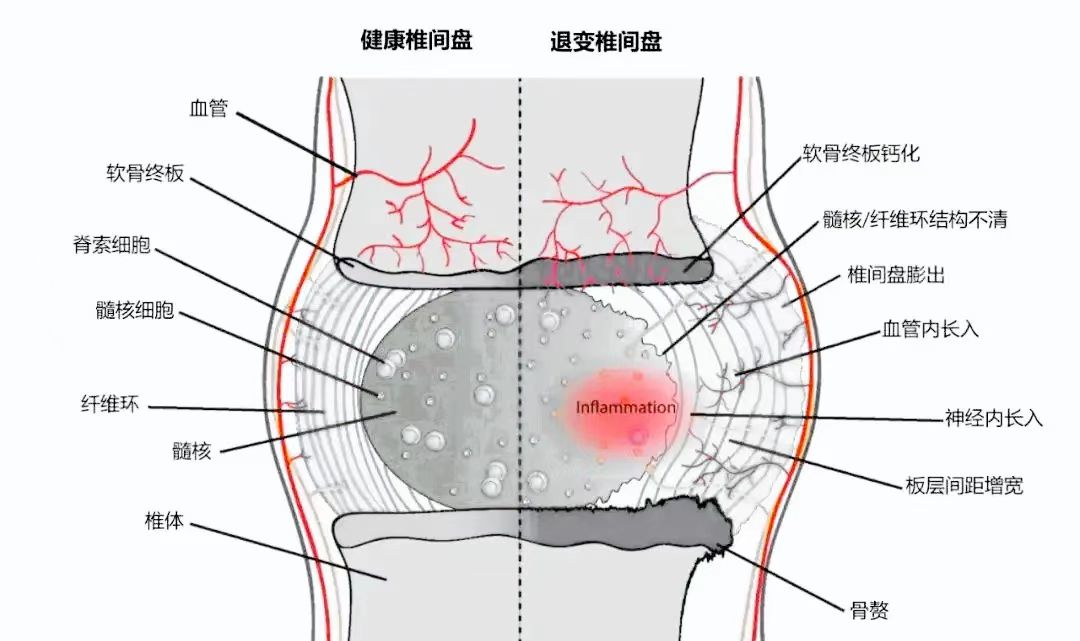

终板在脊柱中起着至关重要的作用,终板与椎体的松质骨相连,主要功能是分散压力、保护椎间盘、提供营养和维持脊柱的稳定性。终板可以减轻椎间盘的压力,保护椎间盘免受损伤;终板为椎间盘提供营养,促进椎间盘的新陈代谢。没有终板对椎间盘的保护,椎间盘将无法正常工作,从而导致脊柱的稳定性和灵活性受到影响。终板的另一个重要作用是维持脊柱的稳定性,防止椎间盘从椎体上脱落,从而保持脊柱的正常形态。此外,终板还能够与椎体周围的韧带和肌肉协同工作,共同维持脊柱的稳定性。

(图片来自网络)

三、什么是终板炎

终板炎是一种发生在椎体终板部位的炎症性疾病。症状上,疼痛最为常见,多集中在腰部或颈部,活动时加剧。同时活动受限,如腰部终板炎患者弯腰困难,颈部终板炎患者转头等动作受限。

(终板炎示意图,图片来自网络)

四、终板炎的病因

通常情况下,终板炎病人的致病因素多为长期劳累和磨损,这一般包括微观下多种改变,比如压力下导致的“微骨折”,终板血供及周围环境理化因素的改变带来的损伤等。常见病因(1)椎间盘退化:随着年龄的增长,椎间盘会逐渐失去水分和弹性,导致退化,进而可能引发终板炎。(2)椎体慢性损伤:长期的不良姿势、重体力劳动或外伤等可能导致椎体慢性损伤,进而引发终板炎。(3)长期使用激素:长期使用糖皮质激素类药物可能会破坏椎体终板的血液循环,导致缺血性病变和无菌性炎症反应。(4)退行性疾病:如退行性脊柱病、骨质疏松等,这些疾病会导致椎体结构的改变和稳定性下降,从而引发终板炎。(5)不良的生活习惯:如长期吸烟、饮酒、缺乏运动等不良生活习惯可能导致终板炎的发生。

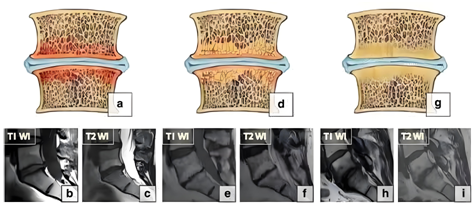

五、终板炎的病理特征

早期的终板炎微观下常常表现为正常骨小梁结构的丧失,以及逐渐被异常的纤维血管和肉芽组织替代的过程,在MRI下常常表现为终板周围骨组织的水肿。随着终板炎的进一步发展,甚至会出现黄骨髓被红骨髓所代替及大范围的脂质浸润。在终板炎的终末期较为常见的是上下终板组织表现为明显的纤维化和骨硬化表现。

终板炎的病理特征示意图

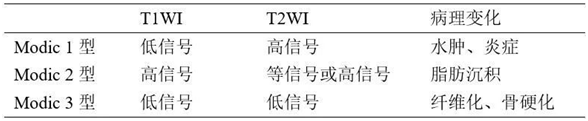

Modic将椎体终板炎分为3型 :

六、终板炎的预防和治疗

预防:注意避免进腰部损伤,适当进行腰部肌肉的锻炼以增强支撑力;减少激素等药物的使用;适时补充钙剂、维生素D等;改善生活习惯,戒烟限酒,增加适当的体育锻炼,增强身体素质和免疫力。

治疗:椎体终板炎的治疗主要包括卧床休息、理疗、镇痛和广谱抗生素的应用。理想情况下椎间盘疾病的管理阶梯:

( A )保守治疗缓解疼痛包括物理治疗、口服镇痛和营养补充剂,辅以或不进行止痛注射。

( B ) 修复疗法涉及分子疗法,如基因、生长因子和细胞疗法,旨在恢复椎间盘的合成代谢功能并降低分解代谢功能,以修复椎间盘损伤。

( C ) 重建治疗包括通过减压(如机械、热和化学减压)和生物材料注射(如聚乙烯醇冷冻凝胶)重塑椎间盘,使生物力学特性类似于椎间盘。

( D ) 缓解手术,例如减压手术,可缓解相关的黄韧带病理性增厚或退行性椎间盘疾病导致的椎间盘膨出对神经元的压迫。置换手术,例如全椎间盘置换术,移除受影响的患病椎间盘节段并用人工椎间盘替换,从而保持腰椎节段的运动。

( E ) 刚性融合手术是最具侵入性和确定性的治疗,其中牺牲了脊柱节段的运动,移除了椎间盘并用骨移植物代替,以促进腰椎节段的融合。

特别注意!许多修复和重建疗法都处于实验和临床试验阶段;除非收集到更多证据,否则不建议在一般人群中广泛使用。因此,只有在所有治疗方案都可用的“理想”情况下,我们才能充分利用这一管理阶梯。

参考文献:

[1] Farshad-Amacker NA, Hughes A, Herzog RJ, et al. The intervertebral disc, the endplates and the vertebral bone marrow as a unit in the process of degeneration. Eur Radiol. 2017 Jun;27(6):2507-2520.

[2] Smith LJ, Nerurkar NL, Choi KS, et al. Degeneration and regeneration of the intervertebral disc: lessons from development. Dis Model Mech. 2011;4(1):31-41.

[3] Chen X, Guo W, Li H, et al. Evaluation of Cartilaginous Endplate Degeneration Based on Magnetic Resonance Imaging. J Healthc Eng. 2021;2021:5534227.

[4] Lv B, Yuan J, Ding H, et al. Relationship between Endplate Defects, Modic Change, Disc Degeneration, and Facet Joint Degeneration in Patients with Low Back Pain. Biomed Res Int. 2019;2019:9369853.

[5] Din RU, Cheng X, Yang H. Diagnostic Role of Magnetic Resonance Imaging in Low Back Pain Caused by Vertebral Endplate Degeneration. J Magn Reson Imaging. 2021 Jul 26.

[6] Adams MA, Dolan P. Intervertebral disc degeneration: evidence for two distinct phenotypes. J Anat. 2012;221(6):497-506.

[7] Wu PH, Kim HS, Jang IT. Intervertebral Disc Diseases PART 2: A Review of the Current Diagnostic and Treatment Strategies for Intervertebral Disc Disease.Int J Mol Sci . 2020;21(6):2135.

[8] Hartvigsen J, Hancock MJ, Kongsted A, et al. What low back pain is and why we need to pay attention.Lancet . 2018;391(10137):2356-2367.

微信订阅号

微信订阅号  微信公众号 | 挂号缴费

微信公众号 | 挂号缴费  医院抖音号

医院抖音号  医院微博号

医院微博号